私たちの事業活動が地球環境に与える影響を理解し、環境影響の緩和・低減に向けた活動を実践しています。ここでは私たちの環境保全に関わる取り組みをご紹介します。

環境貢献への取り組み

環境情報開示の基本方針

アドバンテストグループでは、各種報告書やホームページ、展示会などを通じて、環境負荷や環境活動に関わる情報を開示しています。

私たちは、企業として誠実にそして継続的に発展するために、環境に関わる情報をステークホルダーと共有し、環境経営に反映させることが重要と考えています。

また、さまざまな環境貢献活動を行い、地域とのコミュニケーションにも努めています。

環境コンプライアンス件数

-

*集計範囲:アドバンテストグループ

環境情報開示の実績

環境貢献活動

環境貢献活動を通じて、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションに努めています。

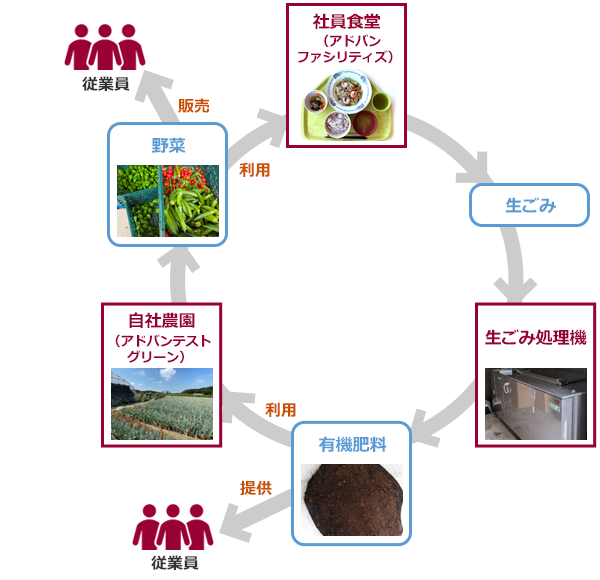

食の循環

アドバンテスト群馬R&Dセンタでは、2020年9月に生ごみ処理機を刷新し、群馬・埼玉地区の3事業所の社員食堂から排出される生ごみを堆肥化して食の循環に取り組んでいます。

生ごみは処理後にコンポストに生まれ変わり、希望する従業員に無償で配布するほか、熟成後には、群馬R&Dセンタ敷地内の約2,000m2の自社農園での野菜作りに活用されます。自社農園ではアドバンテストグリーンの従業員が、四季を通じて無農薬野菜を栽培し、収穫した野菜はアドバンファシリティズが運営する社員食堂の食材として利用され、従業員にも販売しています。

アドバンテストは関係会社と協力しながら、従業員の健康づくりを推進するとともに、食品廃棄物の削減と食の循環を実現しています。

環境影響度評価

アドバンテストは、条例や公害防止協定に基づき、事業所の排水など環境基準の評価を実施し、事業所周辺の環境保全に努めています。

また、事業所内では、植栽管理やビオトープの育成を行い、生物多様性に配慮しています。

生物多様性への取り組み

アドバンテストでは、「第3期中期経営計画(MTP3、2024~2026年度)」にて掲げているとおり、持続可能な地球環境への貢献意識を軸とし生物多様性への取り組みを展開しています。豊かで健全な社会を支えるために生物多様性が重要であることを認識し、「アドバンテストグ ループ生物多様性行動指針」に基づいて、現在の生活水準を維持しつつ、未来の世代が同等またはそれ以上の生活水準を享受できるよう推進すると共に、ステークホルダーに対する提供価値もバランスよく多面的に拡大できるよう取り組んでいきます。

また、群馬R&Dセンタに創設された国内企業では最大級のビオトープを通じて、地域住民とのコミュニケーションを図りながら地球環境の大切さを学び、持続可能な地球環境への貢献意識を更に強化することにより、各ステークホルダーからより厚い信頼を得られるよう努めます。

アドバンテストグループ生物多様性行動指針

アドバンテストグループでは、生物多様性がつくり出す自然の恵みに感謝し、生物多様性が豊かで健全な社会を支える大切な存在であるという認識のもと、生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用に取り組んでいきます。

-

1.環境影響の把握

自らの事業活動の全ライフサイクルの中で、生物多様性へ著しい影響を与える側面を把握・評価し、共有します。 -

2.生物多様性への理解

事業活動や日常生活の中で、生物多様性に配慮した行動を行うことのできるよう、全従業員に対し、生物多様性についての理解と意識の向上を図ります。 -

3.環境影響の低減

効果の高い施策を検討し、継続的に実施することで、自らの事業活動が、生物多様性に与える影響を低減します。 -

4.ステークホルダーとの連携

行政や教育機関、NPO、地域住民、取引先など、さまざまなステークホルダーと連携を図り、生物多様性保全活動を推進します。

「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加

アドバンテストは、2022年4月より、30by30目標達成に向けて環境省が創設した有志連合「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しています。

ビオトープにおける取り組み

アドバンテストは、自然との共生をテーマに、失われつつある昔ながらの関東平野の原風景の復元を目指し、2001年に研究開発拠点である群馬R&Dセンタに、総面積17,000m2の国内企業では最大級のビオトープを創設しました。

アドバンテスト・ビオトープは、従業員が地球環境の大切さを学ぶ環境教育の場として、また、地域住民とのコミュニケーションの場として活用されています。創設から20年以上を経た今では、地域の生態系保全に最適な環境となり、絶滅危惧種の保護育成に大きな役割を果たしています。ビオトープの創設からの植物の総出現数は500を超えました。またSDGsの目標「15 陸の豊かさも守ろう」という観点からも、アドバンテスト・ビオトープは理想的な環境となっています。

-

*ビオトープ(Biotope):ギリシャ語で、生物を意味する「Bio」と、場所や地域を表わす「Tope」とを合成した言葉。

地域との連携

群馬ビオトープフォーラムへの参加

当社は2017年から「群馬ビオトープフォーラム」に参加しています。このフォーラムは群馬大学情報学部 石川真一教授が中心となって開催されており、同教授の指導助言のもと、生物多様性保全に取り組んでいる群馬県内の企業や団体が集い、情報共有や意見交換をしています。

2024年度のフォーラムは10月28日に東洋水産株式会社さまの関東工場(群馬県館林市)において開催されました。メンバー企業・団体、群馬大学などから合計約20名が参加し、ビオトープに関する活動報告や意見交換が行われました。当社からはビオトープにおける動植物モニタリング調査、落ち葉や枯れ枝の活用、自社農園、障がい者雇用の役割などを発表しました。

ビオトープ観察会の実施

アドバンテストでは、地域社会とのコミュニケーションの一環として、事業所近隣の小学校を対象にしたビオトープ見学会を2005年から2020年のコロナ禍の年を除き、毎年実施しています。

2025年9月には、近隣の小学校から一年生42名と保護者を招き、ビオトープの池に生息する水中生物の観察や虫取りを行いました。当日は、ビオトープ管理士の資格を持つ従業員が案内役を務め、子どもたちは蝶やトンボなどの生き物を探しながら自然とのふれあいを楽しみました。

池では、仕掛けにかかったザリガニ、ヌマエビ、ヨシノボリなどを観察し、絵を描いた後、ザリガニを除いて池に戻しました。こうした活動を通じて、里山をコンセプトとしたビオトープの役割を体感し、生物多様性について考えるきっかけを提供しています。

今後も地域社会と連携しながら、自然環境の保全と生物多様性に親しむ機会を広げていきます。

群馬大学との共同研究

群馬大学との共同研究における2024年度ビオトープ調査結果

当社は、群馬大学情報学部・石川真一教授のご指導のもと、毎年ビオトープのモニタリング調査を実施しています。

2024年度は、植物の在来種119種、外来種40種、合計159種が確認され、植物相が安定的に維持されているといえます。自生している絶滅危惧種フジバカマは近年、昆虫等による食害を受けて開花しなくなったため、2022年から周囲をネットで囲って保護を強化してきました。結果、2022年は秋に1本開花・結実しました。2023年は3株が開花しました。また、2022年に採取した種を撒き発芽に成功し、2024年は25株ほど定植まで進みました。2025年4月には池の傍に水辺からの距離を変えて約70本のフジバカマ苗を移植し、生存と生長のモニタリング調査を行いました。9月までに、水辺に近い苗ほど大きく育ち開花することが確認できました。

ビオトープ内の森林によるCO2固定速度の計測は5年おきに実施しており、次回は2026年度に実施する予定です。

後ろに見えるのはフジバカマを保護したネット

群馬大学とのフィールドワーク授業を実施

2024年8月26日〜28日の3日間、群馬R&Dセンタのビオトープおよび群馬大学荒牧キャンパスにおいて、群馬大学情報学部の学生によるフィールドワーク授業が実施されました。これは、石川真一教授の指導のもと行われたPBL(Project Based Learning)の一環で、「地域企業緑地を用いた地域の自然再生」をテーマに、当社ビオトープ内の樹木によるCO2固定速度の推定などを目的とした調査でした。

初日は群馬大学にて、当社の担当者が事業内容やビオトープの取り組みについて説明しました。2日目には、学生たちが当社ビオトープで多くの樹木の胸高直径(地面から1.5mくらいの位置で計測した樹幹の直径)を測定し、これらに先行研究で作成された計算式をあてはめてCO2固定速度を算出しました。最終日には学生により、樹木の生長が続いていてCO2固定量が増加していることが確認されたという結果発表があり、当社からの講評が行われました。

学生たちからは、順路の整備や虫の声を楽しむ場の設置、ドローンによる調査など、今後のビオトープ活用に向けた多くの提案も寄せられました。今回のフィールドワークを通じて、生物多様性保全の重要性と、地域や従業員に開かれたビオトープの意義を改めて認識する機会となりました。

当社では今後も、次世代を担う学生の学びの場としてビオトープを活用し、地域や教育機関と連携しながら、環境教育や生物多様性保全への貢献活動を推進していきます。

ビオトープの動画を製作・公開

当社は2022年度からビオトープの動画を制作しホームページで公開しています。動画では、豊かな自然とそこに暮らす生きものたちの様子を美しいドローン映像と共に紹介し、ネイチャーポジティブ実現に向けた当社ビオトープにおける生物多様性を多くのステークホルダーの皆様に分かりやすく伝えています。

以下のビオトープだよりのリンクからご覧ください。

貴重な植物の保護育成の場

ビオトープでは、2001年の創設以来、群馬大学のご指導のもとビオトープに生息する動植物の調査/保護/育成および外来種の駆除を行っています。また、国準絶滅危惧、群馬県絶滅危惧IAであるフジバカマおよびアサザの保護育成にも努めています。

なかでもフジバカマは、群馬県に自生地が5箇所しか残っておらず、そのうちの1箇所がアドバンテストのビオトープです。長年にわたり継続してきた保護育成の取り組みが、安定した自生環境の実現に繋がっています。

また、現在は県内で自生地が1箇所しかないアサザは、アドバンテスト・ビオトープが安定した環境であることから、2012年から避難先として利用され、順調に育成しています。

さらに2019年度からは、群馬県で絶滅危惧IAに指定されているチョウジソウを県内の自生地から一部緊急避難させ、保護・育成を開始しています。2025年9月の群馬大学によるモニタリング調査でも順調に生育していることが確認できました。

オオタカを確認

2024年1月、当社ビオトープにて猛禽類のオオタカを2羽確認しました。つがいと見られる行動が観察され、営巣に適した場所を探していた可能性があると考えられます。さらに2025年にも再び姿を見せており、ビオトープを餌場として継続的に利用していると推察されます。

オオタカは生態系ピラミッドの頂点に位置する希少種であり、その飛来は地域の自然環境が安定していることを示す重要な指標です。実際、オオタカの存在により、他の鳥類が一時的に姿を消す現象も確認されており、ビオトープ内の生態系に新たな動きが生まれています。

これらの変化は、当社ビオトープが多様な生物にとって魅力的かつ安全な環境であることを示しており、生物多様性の保全に向けた当社の取り組みが着実に成果を上げている証左といえます。